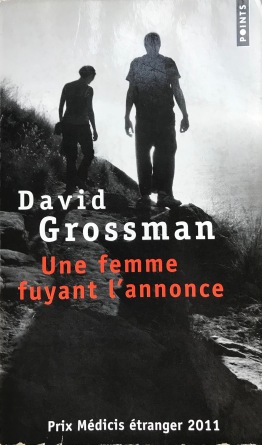

Ce célèbre roman sur la « situation », comme on dit en Israël, a été publié il y a déjà 10 ans. Sa genèse est unique :

- En 2003, alors que son propre fils est au front, Grossman commence un roman qui raconte l’histoire d’une mère angoissée à l’idée de perdre son fils parti à la guerre. Il va raconter ce qu’il vit lui-même, comme pour se protéger par pensée magique.

- Il se projette sur un personnage féminin, convaincu que la femme a une capacité de doute et d’insoumission supérieure à l’homme. Il aime expliquer dans des entrevues que c’est à Abraham que Dieu a demandé de sacrifier son fils Isaac, sachant que sa femme, Sarah, L’aurait envoyé promener.

- En juillet 2006, des roquettes du Hezbollah tuent des soldats israéliens au Sud-Liban où est affecté son fils. Israël intensifie son offensive.

- Jeudi 10 août, Grossman avec deux autres écrivains convoquent une conférence de presse pour demander au gouvernement Olmert de stopper les opérations.

- Vendredi 11 août, son fils appelle à la maison pour confirmer l’imminence du cessez-le-feu et papote joyeusement avec sa petite sœur.

- Pendant le week-end Olmert relance de plus belle les attaques.

- Dans la nuit du dimanche au lundi, à 2 h 40, les « messagers de la mort » sonnent à la porte des Grossman pour leur annoncer que leur fils a été tué le samedi soir.

- Le cessez-le-feu est décrété mardi 14 août.

- Des milliers de personnes viennent saluer Grossman et sa famille chez eux pendant les sept jours traditionnels de funérailles. L’un des visiteurs, Amos Oz, encourage Grossman à aller jusqu’au bout. Grossman reprend son roman la semaine suivante et le termine un an plus tard.

*

Voilà donc une œuvre que la réalité a rendue prémonitoire. Ce qui explique en grande partie que la tension ne relâche jamais dans le récit, un exploit que seul un immense écrivain pouvait réaliser puisqu’il n’y a pas vraiment de suspense.

Séparée de son mari Ilan, Ora part en randonnée sur l’Israel Tail, de Jérusalem jusqu’en Galilée au nord, sac à dos rempli, sans cellulaire pour n’avoir aucune nouvelle de rien, avec son ancien amant Avram, père biologique de son fils Ofer. Elle veut aller vers Ofer qui est sur le front, mais surtout un mauvais pressentiment lui fait fuir la sinistre annonce des messagers de l’armée qui viendraient sonner à sa porte si jamais il arrivait quelque chose à son fils : si personne à la maison, pas de mauvaise nouvelle. Avram la suit, silencieux et obéissant, le cerveau embrumé car elle est allée le sortir de force de la maison où il se terre depuis 30 ans, brisé par les tortures que lui ont fait subir les soldats égyptiens pendant la guerre du Kippour (1973) ; il a été enterré vivant, jusqu’à ses mamelons qui n’étaient plus à la même place.

Séparée de son mari Ilan, Ora part en randonnée sur l’Israel Tail, de Jérusalem jusqu’en Galilée au nord, sac à dos rempli, sans cellulaire pour n’avoir aucune nouvelle de rien, avec son ancien amant Avram, père biologique de son fils Ofer. Elle veut aller vers Ofer qui est sur le front, mais surtout un mauvais pressentiment lui fait fuir la sinistre annonce des messagers de l’armée qui viendraient sonner à sa porte si jamais il arrivait quelque chose à son fils : si personne à la maison, pas de mauvaise nouvelle. Avram la suit, silencieux et obéissant, le cerveau embrumé car elle est allée le sortir de force de la maison où il se terre depuis 30 ans, brisé par les tortures que lui ont fait subir les soldats égyptiens pendant la guerre du Kippour (1973) ; il a été enterré vivant, jusqu’à ses mamelons qui n’étaient plus à la même place.

Arpentant le sentier, Ora parle sans arrêt, à Avram, à elle-même, à voix haute ou dans sa tête. Elle raconte sa vie, celle d’Ilan, de ses deux fils, surtout Ofer, une manière de le faire vivre devant Avram qui ne l’a jamais connu. Elle déballe tout, frustrations, secrets, colère, tension accumulée pendant ces années d’attentats-suicides de la 2e intifada dans les rues, les cafés, les transports en commun. Elle adore son fils et ne tient plus en place depuis des années qu’elle le sent en danger, aux checkpoints, dans toutes sortes d’opérations risquées. Elle le sermonne, lui fait la morale, s’exaspère, parfois refuse de lui parler, puis le console. Elle rage devant cette vie de fou. Ses nerfs sont à bout.

Si Grossman réussit à maintenir la corde tendue jusqu’au bout, c’est aussi grâce à la force de ses convictions, et parce qu’il tricote entre le passé et le présent avec une habileté déconcertante. Il raconte au présent tout ce qui se déroule pendant la randonnée, et parfois des événements passés. Mais souvent il se promène entre les deux simplement en changeant le temps de verbe, c’est-à-dire qu’aucun autre indice, rappel ou enchaînement que le temps du verbe ne nous signale d’un paragraphe à l’autre qu’on vient de reculer ou d’avancer de dix ou vingt ans :

« … Elle tombait de sommeil… Au moment de sombrer elle sourit ; les orteils d’Ilan dépassaient de la couverture.

Les cailloux roulent sous ses pieds dans le noir quand elle émerge des buissons. »

Tout le film de la vie d’Ora passe ainsi par segments juxtaposés, sans aucune pause. On finit par entendre le cœur lui défoncer la poitrine, apeurée à l’idée soit qu’Ofer se fasse tuer, soit qu’il tue lui-même quelqu’un, ce qu’elle lui a formellement interdit de faire. Passionnée, enjouée, colérique, Ora, dont le nom signifie « lumière », est un personnage extraordinaire.

Mère et fils, couple, amants, triangle amoureux, séparation, mort d’un ado : tous les ingrédients d’un roman sentimental. Et pourtant il ne l’est pas. Grossman brosse un portrait complet d’Ora. Lorsqu’elle demande à son bon ami Sami, chauffeur de taxi arabe, de les conduire au poste où Ofer doit s’inscrire pour rejoindre l’armée, Ofer lui-même va accuser sa mère d’insensibilité. Elle abusera d’ailleurs de son pouvoir à d’autres occasions. Le récit est tragique bien sûr, tout le monde est coincé. Mais les nombreuses pages qui décrivent le paysage de la Galilée, surtout la flore, dégagent beaucoup de lyrisme. Un passage fort, digne d’un roman noir : la rencontre sur l’interminable sentier d’une bande de chiens sauvages, affamés, menaçants, auxquels Avram fera face et dont l’un amadoué par Ora deviendra leur compagnon.

Grossman fait bien sentir la mentalité obsidionale des Israéliens, menacés de tous les côtés, la petite machine infernale qui pompe sans arrêt dans leur tête, hommes, femmes, juifs, arabes, jeunes, vieux, civils ou soldats. Le roman est une charge contre la guerre et la politique qui viennent sans fin empoisonner la douceur de vivre. La vie d’Ora est inséparable de la « situation ». Mais comment pourrait-elle y échapper puisqu’elle n’a nulle part ailleurs où aller, tout en étant certaine que « ce pays n’a aucune chance », elle qui par ses déchirements en est l’incarnation même.

La littérature israélienne n’est pas reposante, mais elle est d’une richesse incroyable. Il y a Keret, Shalev, plusieurs autres, mais Une femme fuyant l’annonce atteint un sommet. Grossman n’a rien ménagé dans sa vie non plus : nombreux voyages et contacts à Gaza, interventions publiques, refus de serrer la main à Olmert dans une cérémonie officielle, cible de menaces, manifestations (où il s’est fait rudoyer). Et après la mort de son fils, c’était au tour de sa plus jeune, 18 ans, d’aller faire ses deux ans de service militaire.

Ma critique finit ici. Le reste cite quelques passages qui donnent une idée de l’intensité du récit. Ces extraits sont longs, mais c’est très peu par rapport aux 800 pages du livre, qui valent d’autant plus la peine d’être lues au complet que, rendu dans les cinquante dernières, les plus fortes, on connaît Ora comme si on l’avait tricotée. Ils sont tous tirés de la traduction (hébreu-français) de Sylvie Cohen aux Éditions du Seuil.

*

Premier extrait. Ora, conduite en taxi par Sami, avec le petit Yazdi sur la banquette arrière, collé sur elle, illégalement sorti des Territoires pour le faire soigner d’une maladie grave. Personne n’est dans son état normal. Ora affolée à l’idée de perdre son propre fils. Yazdi sur le bord de tomber dans les pommes. Sami débordé qui ne sait plus où donner de la tête, engueule Ora. Mais ça va mieux maintenant parce qu’ils viennent de franchir un barrage policier risqué. En route vers Jaffa :

« “Chouf el-bahr!”, regarde la mer, lui enjoint Sami, tandis qu’ils longent la promenade au bord de l’eau. L’enfant sort la tête et les épaules par la fenêtre, mais au-delà du halo des réverbères l’eau n’est qu’une masse noire frangée d’écume. “Bahr, bahr”, murmure Yazdi en dépliant les doigts. “Tu n’as jamais vu la mer ?” questionne Ora. Il ne répond pas. “Où voulez-vous qu’il voie la mer, celui-là ? s’esclaffe Sami. Sur la promenade du camp des réfugiés ?” La brise charrie des embruns salés. Les narines dilatées, le garçon respire l’air comme pour le goûter. Une expression étrange, presque torturée, se peint sur ses traits, à croire qu’il est incapable de supporter le bonheur. »

*

Léger. Ora prépare dans la cuisine un repas pour Ofer qui, en permission de l’armée, est venu passer quelques jours chez elle et Ilan (son mari) :

« … Ora s’attaque aux légumes. Elle saisit un couteau ben aiguisé et le fait tournoyer en l’air avant de l’abattre violemment pour découper Abd al-Qader as-Hisseini avec Haj Amin al-Husseini et Choukairy et Nimeiri et l’ayatollah Khomeini et Nashashibi et Arafat et le Hamas et Mahmoud Abbas et leurs casbahs et Kadhafi et les Scud et Izz ad-Din al-Qassam et les roquettes Qassam et Kafr Qasem et Gamal Abdel Nasser. Elle les massacre tous sans discernement : les katiouchas, les intifidas, les brigades des Martyrs, les saints martyrs, les opprimés, Abou Jilda et Abou Jihad, Jebalia et Jabaliyya, Jénine, Zarnuga et Marouane Barghouti aussi, Dieu sait où ça se trouve ? Si au moins ils pouvaient avoir des noms normaux ! Un peu plus jolis ! Elle brandit fiévreusement son couteau et découpe en rondelles Khan Yunis, Cheikh Munis, Deir Yassin et Cheikh Yassin, Saddam Hussein et al-Qawuqji. Ils n’attirent que des ennuis, ronchonne-t-elle entre ses dents. Et Sabra et Chatila, al-Qods et la Nakba, le jihad, les chahîds et Allahou Akbar, et Khaled Mashal, Hafez al-Assad, Kozo Okamoto ? Elle les écrase sans discrimination comme un nid de frelons, sans oublier Baruch Goldstein, Yigal Amir, et, mue par une soudaine inspiration, elle ajoute Golda, Begin, Shamir, Sharon, Bibi, Barak, Rabin et Shimon Peres par-dessus le marché – au fond, ils ont tous du sang sur les mains, n’est-ce pas ? Se sont-ils vraiment démenés pour lui offrir cinq minutes de tranquillité ? Ces gens qui lui ont gâché la vie, qui ne cessent de lui mobiliser un autre de ses enfants, chaque jour que Dieu fait ! Remarquant le regard d’Ofer et d’Ilan, elle s’interrompt et essuie la sueur de son front d’un revers de main : “Quoi ? Qu’y a-t-il?” aboie-t-elle, comme s’ils étaient coupables eux aussi. “Ce n’est rien, ne vous en faites pas, ajoute-t-elle, rassérénée. J’ai un petit problème qui me tracasse.” Elle ajoute une généreuse rasade d’huile d’olive, du sel et du poivre, presse un citron et pose devant Ofer un kaléidoscope de couleurs et de parfums dans un joli saladier. “Voilà, Ofer’ke ! Une salade arabe, comme tu aimes.” »

*

Un souvenir d’Ora :

« Elle avait eu un amant épisodique, un certain Motti – accordéoniste divorcé et animateur de soirées de karaoké de son état […] Ora le retrouvait la plupart du temps hors de la maison, par égard pour Adam [son fils aîné] davantage que pour Ilan [son mari]. Elle profita de l’absence de son fils, parti trois jours chez ses grands-parents à Haïfa, pour inviter Motti à passer la nuit chez elle. Elle n’ignorait pas que, depuis sa baraque, Ilan pouvait tout voir, ou du moins entendre. Elle ne cherchait pas à se cacher. Motti n’était pas très doué. Pendant la pénétration, il lui demandait sans arrêt s’il était “déjà là”. Ora n’avait pas envie d’être son là. Elle se souvenait du temps où elle était totalement ici. Après quoi Motti chanta Où es-tu mon amour ? d’une voix de stentor sous la douche. Ora vit la silhouette d’Ilan se profiler en ombre chinoise sur le rideau. Elle n’invita plus jamais Motti chez elle. »

*

Long. En allant reconduire à vélo Ofer, 6 ans, à l’école. Elle raconte tout ça à Avram en marchant. Et extraits des pages suivantes :

« – Que répliquer à un gamin de six ans, le petit Ofer maigrichon qui, un matin, pendant que vous l’amenez à l’école à vélo, vous agrippe la taille et demande avec circonspection : “Maman, qui est contre nous ? Quels pays sont contre nous ?” Alors bien sûr désireuse de préserver sa vision innocente et dépourvue de haine de l’existence, vous lui rétorquez que ceux qui sont contre nous ne nous haïssent pas forcément, que nous sommes juste fâchés avec certains des pays qui nous entourent à propos d’un tas de choses, un peu comme ses petits camarades d’école qui se disputent, ou même se battent, parfois. Ses petites mains crispées autour de votre ventre, il exige les noms des pays ennemis, et il y a une telle détermination dans sa voix, ses genoux pointus s’enfoncent si fort dans votre échine, que vous commencez à les énumérer : “La Syrie, la Jordanie, l’Irak, le Liban. Mais pas l’Égypte – nous sommes en paix avec les Égyptiens ! précisez-vous joyeusement. On s’est beaucoup bagarrés, mais aujourd’hui, nous sommes réconciliés.”

…

– Sans transition, il veut savoir s’il y a d’autres “pays d’Arabes” et ne lâche pas prise avant que vous les ayez tous répertoriés : “Arabie Saoudite, Libye, Soudan, Koweït, Yémen.” Vous sentez ses lèvres remuer dans votre dos, comme s’il mémorisait les noms au fur et à mesure, alors vous ajoutez l’Iran – pas vraiment des Arabes, mais pas vraiment des amis non plus. Au bout d’un moment, il demande s’il y en a d’autres, et vous marmonnez : “Maroc, Tunisie, Algérie”, puis vous vous rappelez l’Indonésie, la Malaisie, le Pakistan, l’Afghanistan, probablement aussi l’Ouzbékistan et le Kazakhstan – tous ces stan-là sonnent lugubrement à vos oreilles. “Nous sommes arrivés à l’école ma puce !” Et quand vous l’aidez à descendre de bicyclette, on dirait que son corps pèse plus lourd.

…

Pendant le seder de Pessah, chez les parents d’Ilan, il fond soudain en larmes parce qu’il ne veut plus être juif, on nous tue tout le temps, on nous déteste, la preuve, les fêtes ne parlent que de ça. Les adultes échangent un regard. “Voilà un argument difficile à réfuter”, marmonne un beau-frère. “Ne sois pas paranoïaque !” lance sa femme. Et quand il cite : “À chaque génération, ils se lèvent contre nous pour nous détruire”, elle rétorque que ce n’est pas scientifiquement prouvé et que nous devrions reconnaître notre responsabilité envers ceux qui “se lèvent contre nous”. La discussion dégénère toujours en dispute. Ora qui, comme d’habitude, se sauve à la cuisine sous prétexte d’aider à la vaisselle, est stoppée net dans son élan en surprenant le regard d’Ofer braqué sur les adultes qui se querellent, horrifié par leurs doutes, leur naïveté, les yeux embus de larmes brûlantes et prophétiques.

…

– Le lendemain, à son réveil, poursuit Ora, Ofer était parvenu à une conclusion et à une solution : désormais, il serait anglais, et tout le monde l’appellerait John, et il ne répondrait plus au nom d’Ofer. “Parce que personne ne les tue, et qu’ils n’ont pas d’ennemis, expliqua-t-il. J’ai demandé à la maîtresse, et Adam [son grand frère] me l’a confirmé. Le monde entier est ami avec les Anglais.” Il a donc décidé de parler anglais, ou plutôt ce qu’il croyait être de l’anglais, une sorte de charabia d’hébreu avec un accent britannique. Pour plus de sûreté, il avait fortifié son lit avec des couches de livres et de jouets, des tranchées de peluches, et la nuit il dormait avec une lourde clé à mollette sous son oreiller.

…

– Toute la nuit, j’ai veillé Ofer, brûlant de fièvre, abattu. Il croyait toujours voir un Arabe dans la chambre, assis sur lit d’Adam, dans le placard, sous son propre lit, ou l’épiant par la fenêtre. De la folie ! J’ai fait mon possible pour le calmer, j’ai allumé la lumière, je lui ai apporté une torche électrique, pour lui prouver qu’il n’y avait personne. J’ai aussi tenté de lui expliquer deux ou trois choses, de remettre les faits en perspective – moi, la grande spécialiste, je lui ai tenu une conférence sur l’histoire du conflit au beau milieu de la nuit, tu imagines ! »

*

Attentat à Jérusalem :

« Le bus approchait du dépôt de Mekasher, quand on entendit une violente explosion. Il y eut un instant de silence abyssal. Le visage des passagers s’affaissa, devint de la bouillie. Une épouvantable odeur d’excréments emplit l’air, Ora était trempée d’une sueur glacée. Les voyageurs se mirent à hurler, jurer, pleurer, supplier le machiniste de les laisser sortir. Il stoppa au milieu de la rue et ouvrit les portes. Les passagers se déversèrent au-dehors en se bousculant à coups de pied et de poing pour passer devant.

…

Le lendemain matin, des soldats et des policiers étaient postés à chaque arrêt de bus, et les rares passagers se montraient plus nerveux, irritables et méfiants que d’ordinaire. Il y eut des cris de colère contre ceux qui poussaient dans une file d’attente, écrasaient des orteils ou percutaient quelqu’un. Les gens s’égosillaient dans leurs portables, à croire qu’ils utilisaient leurs téléphones comme des tubes à oxygène les reliant au monde extérieur. Le silence retomba au moment où le bus passa devant le lieu de l’attentat. À travers la vitre, elle aperçut un orthodoxe barbu, un volontaire de l’unité d’identification des victimes, perché au sommet d’un arbre : à l’aide d’un linge et de pinces, il retirait délicatement quelque chose d’une branche avant de le déposer dans un sac en plastique. Un groupe d’enfants d’une école maternelle s’engouffra à Beit Hakerem ; quelques-uns tenaient des ballons multicolores. Ils couraient dans l’allée en riant et en jacassant ; tous les regards étaient fixés sur les ballons, comme hypnotisés. L’un d’eux finit par éclater, fatalement, et même s’il était évident qu’il s’agissait d’un ballon, des cris de panique fusèrent et quelques enfants fondirent en larmes. Gênés, exténués, les voyageurs évitaient de se regarder. »

*

Dernier extrait. Palestinien enfermé pendant deux jours dans un frigo par les soldats :

« Quand ils ont ouvert la porte, l’homme s’est tordu sur le trottoir, pris de convulsions, comme s’il exécutait une danse bizarre, allongé par terre, se cognant la tête sur le pavé. Il désignait les soldats, puis sa poitrine avec des ricanements hideux, comme si, pendant les deux jours où il avait été enfermé, on lui avait répété une bonne grosse blague, et qu’il allait se ressaisir tout de suite pour la leur raconter. On lui a ordonné de se relever. Il a refusé – il ne pouvait probablement pas se tenir debout. Il se tortillait à leurs pieds, se cognait la tête sur le trottoir avec son rire hystérique. Ora résista à l’envie de dire aux amis d’Ofer, ou à Ilan et Adam, ou à Ofer lui-même, ce qui la démangeait : que, peut-être, la folie était la seule façon pour un Palestinien de se délivrer des contrôles, des autorisations et autres fouilles corporelles. »

On entre dans le dernier roman de David Grossman, Une femme fuyant l’annonce, comme dans un labyrinthe nocturne dans lequel s’entrecroisent les voix de trois jeunes gens menacés par la maladie et la guerre. Ces séquences d’une sorte de théâtre de la mémoire sont datées 1967, où apparaissent les protagonistes du roman: Ora, Avram et Ilan.

Or, m’engageant dans cette lecture lente et fascinante par son imprégnation intime, je viens de retrouver cette lettre bouleversante adressée par l’écrivain à son fils défunt, tué en août 2006 sur le front de la sale guerre au Liban.

« Notre famille a perdu la guerre »

par David Grossman

Grossman5.JPGMon cher Uri,

Voilà trois jours que presque chacune de nos pensées commence par une

négation. Il ne viendra plus, nous ne parlerons plus, nous ne rirons plus.

Il ne sera plus là, ce garçon au regard ironique et à l’extraordinaire sens

de l’humour. Il ne sera plus là, le jeune homme à la sagesse bien plus

profonde qu’elle ne l’est à cet âge, au sourire chaleureux, à l’appétit

plein de santé. Elle ne sera plus, cette rare combinaison de détermination

et de délicatesse. Absents désormais, son bon sens et son bon coeur.

Nous n’aurons plus l’infinie tendresse d’Uri, et la tranquillité avec

laquelle il apaisait toutes les tempêtes. Nous ne regarderons plus ensemble

les Simpson ou Seinfeld, nous n’écouterons plus avec toi Johnny Cash et nous

ne sentirons plus ton étreinte forte. Nous ne te verrons plus marcher et

parler avec ton frère aîné Yonatan en gesticulant avec fougue, et nous ne te

verrons plus embrasser ta petite soeur Ruti que tu aimais tant.

Uri, mon amour, pendant toute ta brève existence, nous avons tous appris de

toi. De ta force et de ta détermination à suivre ta voie, même sans

possibilité de réussite. Nous avons suivi, stupéfaits, ta lutte pour être

admis à la formation des chefs de char. Tu n’as pas cédé à l’avis de tes

supérieurs, car tu savais pouvoir faire un bon chef et tu n’étais pas

disposé à donner moins que ce dont tu étais capable. Et quand tu y es

arrivé, j’ai pensé : voilà un garçon qui connaît de manière si simple et si

lucide ses possibilités. Sans prétention, sans arrogance. Qui ne se laisse

pas influencer par ce que les autres disent de lui. Qui trouve la force en

lui-même.

Depuis ton enfance, tu étais déjà comme ça. Tu vivais en harmonie avec

toi-même et avec ceux qui t’entouraient. Tu savais quelle était ta place, tu

étais conscient d’être aimé, tu connaissais tes limites et tes vertus. Et en

vérité, après avoir fait plier toute l’armée et avoir été nommé chef de

char, il est apparu clairement quel type de chef et d’homme tu étais. Et

aujourd’hui, nous écoutons tes amis et tes soldats parler du chef et de

l’ami, celui qui se levait le premier pour tout organiser et qui n’allait se

coucher que quand les autres dormaient déjà.

Et hier, à minuit, j’ai contemplé la maison, qui était plutôt en désordre

après que des centaines de personnes étaient venues nous rendre visite pour

nous consoler, et j’ai dit : il faudrait qu’Uri soit là pour nous aider à

ranger.

Tu étais le gauchiste de ton bataillon, mais tu étais respecté, parce que tu

restais sur tes positions sans renoncer à aucun de tes devoirs militaires.

Je me souviens que tu m’avais expliqué ta « politique des barrages

militaires », parce que toi aussi, tu y avais passé pas mal de temps, sur ces

barrages. Tu disais que s’il y avait un enfant dans la voiture que tu venais

d’arrêter, tu cherchais avant tout à le tranquilliser et à le faire rire. Et

tu te rappelais ce garçonnet plus ou moins de l’âge de Ruti, et la peur que

tu lui faisais, et combien il te détestait, avec raison. Pourtant tu faisais

ton possible pour lui rendre plus facile ce moment terrible, tout en

accomplissant ton devoir, sans compromis.

Quand tu es parti pour le Liban, ta mère a dit que la chose qu’elle

redoutait le plus c’était ton « syndrome d’Elifelet ». Nous avions très peur

que, comme l’Elifelet de la chanson, tu te précipites au milieu de la

mitraille pour sauver un blessé, que tu sois le premier à te porter

volontaire pour le

réapprovisionnement-des-munitions-épuisées-depuis-longtemps. Et que là-haut,

au Liban, dans cette guerre si dure, tu ne te comportes comme tu l’avais

fait toute ta vie, à la maison, à l’école et au service militaire, proposant

de renoncer à une permission parce qu’un autre soldat en avait plus besoin

que toi, ou parce que tel autre avait chez lui une situation plus difficile.

Tu étais pour moi un fils et un ami. Et c’était la même chose pour ta maman.

Notre âme est liée à la tienne. Tu vivais en paix avec toi-même, tu étais de

ces personnes auprès de qui il fait bon être. Je ne suis même pas capable de

dire à haute voix à quel point tu étais pour moi « quelqu’un avec qui courir »

(titre d’un des derniers romans de ).

Chaque fois que tu rentrais en permission, tu disais : viens, papa, qu’on

parle. Habituellement, nous allions nous asseoir et discuter dans un

restaurant. Tu me racontais tellement de choses, Uri, et j’étais fier

d’avoir l’honneur d’être ton confident, que quelqu’un comme toi m’ait

choisi.

Je me souviens de ton incertitude, une fois, à l’idée de punir un soldat qui

avait enfreint la discipline. Combien tu as souffert parce que cette

décision allait mettre en rage ceux qui étaient sous tes ordres et les

autres chefs, bien plus indulgents que toi devant certaines infractions.

Punir ce soldat t’a effectivement coûté beaucoup du point de vue des

rapports humains, mais cet épisode précis s’est ensuite transformé en l’une

des histoires cardinales de l’ensemble du bataillon, établissant certaines

normes de comportement et de respect des règles. Et lors de ta dernière

permission, tu m’as raconté, avec une fierté timide, que le commandant du

bataillon, pendant une conversation avec quelques officiers nouvellement

arrivés, avait cité ta décision en exemple de comportement juste de la part

d’un chef.

Tu as illuminé notre vie, Uri. Ta mère et moi, nous t’avons élevé avec

amour. C’était si facile de t’aimer de tout notre coeur, et je sais que toi

aussi tu étais bien. Que ta courte vie a été belle. J’espère avoir été un

père digne d’un fils tel que toi. Mais je sais qu’être le fils de Michal

l’épouse de veut dire grandir avec une générosité, une grâce et un amour

infini, et tu as reçu tout cela. Tu l’as reçu en abondance et tu as su

l’apprécier, tu as su remercier, et rien de ce que tu as reçu n’était un dû

à tes yeux.

En ces moments, je ne dirai rien de la guerre dans laquelle tu as été tué.

Nous, notre famille, nous l’avons déjà perdue. Israël, à présent, va faire

son examen de conscience, et nous nous renfermerons dans notre douleur,

entourés de nos bons amis, abrités par l’amour immense de tant de gens que

pour la plupart nous ne connaissons pas, et que je remercie pour leur

soutien illimité.

Je voudrais tant que nous sachions nous donner les uns aux autres cet amour

et cette solidarité à d’autres moments aussi. Telle est peut-être notre

ressource nationale la plus particulière. C’est là notre grande richesse

naturelle. Je voudrais tant que nous puissions nous montrer plus sensibles

les uns envers les autres. Que nous puissions nous délivrer de la violence

et de l’inimitié qui se sont infiltrées si profondément dans tous les

aspects de nos vies. Que nous sachions nous raviser et nous sauver

maintenant, juste au dernier moment, car des temps très durs nous attendent.

Je voudrais dire encore quelques mots. Uri était un garçon très israélien.

Son nom même est très israélien et hébreu. Uri était un condensé de

l’israélianité telle que j’aimerais la voir. Celle qui est désormais presque

oubliée. Qui est souvent considérée comme une sorte de curiosité.

Parfois, en le regardant, je pensais que c’était un jeune homme un peu

anachronique. Lui, Yonatan et Ruti. Des enfants des années 1950. Uri, avec

son honnêteté totale et sa façon d’assumer la responsabilité de tout ce qui

se passait autour de lui. Uri, toujours « en première ligne », sur qui on

pouvait compter. Uri avec sa profonde sensibilité envers toutes les

souffrances, tous les torts. Et capable de compassion. Ce mot me faisait

penser à lui chaque fois qu’il me venait à l’esprit.

C’était un garçon qui avait des valeurs, terme tant galvaudé et tourné en

dérision ces dernières années. Car dans notre monde dément, cruel et

cynique, il n’est pas « cool » d’avoir des valeurs. Ou d’être humaniste. Ou

sensible à la détresse d’autrui, même si autrui est ton ennemi sur le champ

de bataille.

Mais j’ai appris d’Uri que l’on peut et l’on doit être tout cela à la fois.

Que nous devons certes nous défendre. Mais ceci dans les deux sens :

défendre nos vies, mais aussi s’obstiner à protéger notre âme, s’obstiner à

la préserver de la tentation de la force et des pensées simplistes, de la

défiguration du cynisme, de la contamination du coeur et du mépris de

l’individu qui sont la vraie, grande malédiction de ceux qui vivent dans une

zone de tragédie comme la nôtre.

Uri avait simplement le courage d’être lui-même, toujours, quelle que soit

la situation, de trouver sa voix précise en tout ce qu’il disait et faisait,

et c’est ce qui le protégeait de la contamination, de la défiguration et de

la dégradation de l’âme.

Uri était aussi un garçon amusant, d’une drôlerie et d’une sagacité

incroyables, et il est impossible de parler de lui sans raconter certaines

de ses « trouvailles ». Par exemple, quand il avait 13 ans, je lui dis :

imagine que toi et tes enfants puissiez un jour aller dans l’espace comme

aujourd’hui nous allons en Europe. Il me répondit en souriant : « L’espace ne

m’attire pas tellement, on trouve tout sur la Terre. »

Une autre fois, en voiture, Michal et moi parlions d’un nouveau livre qui

avait suscité un grand intérêt et nous citions des écrivains et des

critiques. Uri, qui devait avoir neuf ans, nous interpella de la banquette

arrière : « Eh les élitistes, je vous prie de noter que vous avez derrière

vous un simplet qui ne comprend rien à ce que vous dites ! »

Ou par exemple, Uri qui aimait beaucoup les figues, tenant une figue sèche à

la main : « Dis papa, les figues sèches c’est celles qui ont commis un péché

dans leur vie antérieure ? »

Ou encore, une fois que j’hésitais à accepter une invitation au Japon :

« Comment pourrais-tu refuser ? Tu sais ce que ça veut dire d’habiter le seul

pays où il n’y a pas de touristes japonais ? »

Chers amis, dans la nuit de samedi à dimanche à trois heures moins vingt, on

a sonné à notre porte et dans l’interphone et un officier s’est annoncé. Je

suis allé ouvrir et j’ai pensé ça y est : la vie est finie.

Mais cinq heures après, quand Michal et moi sommes rentrés dans la chambre

de Ruti et l’avons réveillée pour lui donner la terrible nouvelle, Ruti,

après les premières larmes, a dit : « Mais nous vivrons n’est-ce pas ? Nous

vivrons et nous nous promènerons comme avant. Je veux continuer à chanter

dans la chorale, à rire comme toujours, à apprendre à jouer de la guitare. »

Nous l’avons étreinte et nous lui avons dit que nous allions vivre et Ruti a

dit aussi : « Quel trio extraordinaire nous étions Yonatan, Uri et moi. »

Et c’est vrai que vous êtes extraordinaires. Yonatan, toi et Uri vous

n’étiez pas seulement frères, mais amis de coeur et d’âme. Vous aviez un

monde à vous, un langage à vous et un humour à vous. Ruti, Uri t’aimait de

toute son âme. Avec quelle tendresse il s’adressait à toi. Je me rappelle

son dernier coup de téléphone, après avoir exprimé son bonheur qu’un

cessez-le-feu ait été proclamé par l’ONU, il a insisté pour te parler. Et tu

as pleuré, après. Comme si tu savais déjà.

Notre vie n’est pas finie. Nous avons seulement subi un coup très dur. Nous

trouverons la force pour le supporter, en nous-mêmes, dans le fait d’être

ensemble, moi, Michal et nos enfants et aussi le grand-père et les

grands-mères qui aimaient Uri de tout leur coeur – ils l’appelaient Neshumeh

(ma petite âme) – et les oncles, tantes et cousins, et ses nombreux amis de

l’école et de l’armée qui nous suivent avec appréhension et affection.

Et nous trouverons la force aussi dans Uri. Il possédait des forces qui nous

suffiront pour de nombreuses années. La lumière qu’il projetait – de vie, de

vigueur, d’innocence et d’amour – était si intense qu’elle continuera à nous

éclairer même après que l’astre qui la produisait s’est éteint. Notre amour,

nous avons eu le grand privilège d’être avec toi, merci pour chaque moment

où tu as été avec nous.

Papa, maman, Yonatan et Ruti.

Auteur d’une douzaine de romans traduits dans le monde entier, David

Grossman est l’une des figures les plus marquantes de la littérature

israélienne.

J’aimeAimé par 2 personnes

Ce commentaire vient du blogue d’un ami fb JLK – dans les Carnets de JLK

J’aimeAimé par 1 personne

Merci Nicole de citer cette lettre, que je crois qu’il a lue en public. Certaines anecdotes resurgissent dans le roman. Il a toutes les raisons du monde de mentionner le courage de son fils, qui est mort dans le tank qu’il dirigeait en allant secourir un autre tank qui était attaqué par le Hezbollah.

J’aimeJ’aime

La lecture de « Une femme fuyant l´annonce » me bouleverse. je vous remercie pour cet article. Merci à Nicole pour son commentaire . Oui c´est une lecture lente et fascinante….dont il n´est pas possible de ressortir définitivement indemne…et..tant mieux….

J’aimeAimé par 1 personne

Très heureux, Michèle, d’avoir attiré une nouvelle lectrice vers ce merveilleux roman. Une femme fuyant l’annonce est la preuve que le roman est loin d’être un genre mort, comme certains se plaisent à le prétendre. Si le cœur vous en dit, Amos Oz aussi est fascinant à lire.

J’aimeJ’aime

Sur votre conseil, Jacques, je l’ai commandé et l’attends… (en rupture de stock). Je termine ces jours-ci la lecture de « Chroniques d’une paix différée ».

J’aimeAimé par 1 personne